一、AR产业背景简介

在全球数字经济竞争中,AR是关键的 “战略制高点”,直接关系到国家未来的产业竞争力和数字安全。如同智能手机替代功能机,AR有望成为继手机之后的下一代核心交互设备,掌握 AR技术标准和生态主导权,就能在未来数字经济中占据主动。AR在工业、能源、交通等关键领域的应用,涉及大量核心数据和操作指令。自主可控的AR技术体系,能避免核心环节依赖外部技术,保障产业安全。

(一)AR与VR的定义

AR(增强现实,Augmented Reality)的核心定义是:将计算机生成的虚拟信息(如图像、文字、3D模型)实时叠加在真实物理环境中,实现“虚实融合”的交互体验,其本质是“增强”而非“替代”现实世界,让用户在感知真实环境的同时获取额外信息支持。AR不创造新的空间,而是通过技术“补充”现实世界的信息缺口—— 比如操作人员看不到设备内部结构时,AR可叠加内部零件模型;消费者看不到商品内部功能时,AR可演示使用原理。核心价值是 “降低信息获取成本”:无需脱离现实场景(如低头看手册、切换电脑屏幕),即可实时获取所需信息,尤其适用于需要 “边做边看” 的场景(如工业维修、现场巡检)。

VR(虚拟现实,Virtual Reality)的核心定义是:通过技术完全构建一个封闭的、可交互的虚拟三维空间,让用户的感官(主要是视觉、听觉)完全沉浸其中,从而暂时 “替代” 对真实世界的感知,其本质是 “创造虚拟环境” 而非 “增强现实环境”。

AR增强现实

VR是“感官模拟工具”:通过技术模拟人类对空间的感知逻辑,让大脑“误以为”虚拟场景是真实的。核心价值是“突破现实限制”:能实现真实世界中难以做到或风险极高的场景。

VR虚拟现实

相比之下,AR所需的技术更为复杂,设计和实现更具挑战性。

(二)AR与VR的联系与区别

AR与 VR的核心联系在于同属沉浸式交互技术,均通过技术优化人机信息传递效率;而核心区别在于对“真实世界的处理方式”——AR是“增强现实”,VR是“替代现实”,两者的技术逻辑和应用场景因此完全不同。

1、AR与VR的核心联系

两者并非完全独立,而是共享技术基础、服务于相似目标的“同源技术分支”,底层技术同源,两者均依赖三大核心技术集群,技术研发可相互赋能。如都需要高分辨率、低延迟的显示技术,确保视觉体验流畅。均需通过SLAM(同步定位与地图构建)或传感器(如陀螺仪、加速度计),实现用户动作与虚拟内容的实时匹配。核心价值都是“降低信息获取成本,提升交互效率”。

AR通过“叠加信息到现实”,让用户无需脱离场景即可获取数据(如导航不用看手机);VR通过“构建虚拟场景”,让用户无需物理到场即可体验场景(如不用去现场就能模拟培训)。两者本质都是通过技术打破“信息传递的空间、场景限制”。

2、AR与VR的核心区别

两者的差异贯穿技术逻辑、设备形态到应用场景,可通过6个关键维度清晰区分:

|

对比维度 |

AR(增强现实) |

VR(虚拟现实) |

|

对现实世界的依赖度 |

完全依赖现实世界,以真实场景为载体 |

完全脱离现实世界,构建独立虚拟空间 |

|

沉浸感类型 |

部分沉浸(“半沉浸”),用户仍能感知现实环境 |

完全沉浸(“全沉浸”),用户感官被虚拟场景覆盖 |

|

核心技术侧重 |

重点解决“虚拟信息与现实场景的精准对齐”(如 SLAM 定位精度) |

重点解决“虚拟场景的真实感与用户移动匹配”(如 6DoF 跟踪、画面渲染帧率) |

|

设备形态 |

设备轻便,多为眼镜(如HoloLens)或手机/平板(辅助显示) |

设备厚重,需专用头显(如Meta Quest、Pico),部分需搭配手柄/手套 |

|

交互逻辑 |

交互围绕“现实物体+虚拟信息” 展开(如触摸真实零件触发虚拟步骤) |

交互围绕“虚拟物体+虚拟场景”展开(如在虚拟空间中抓取虚拟零件) |

|

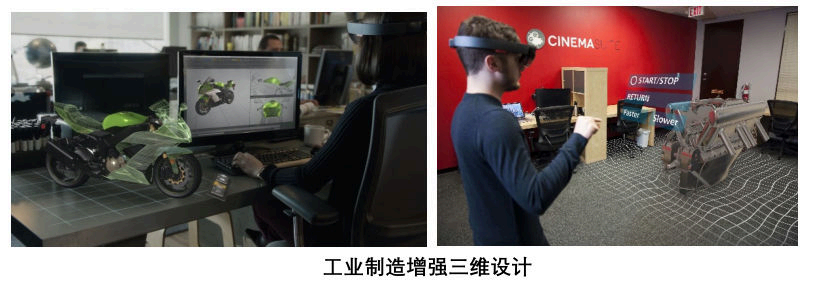

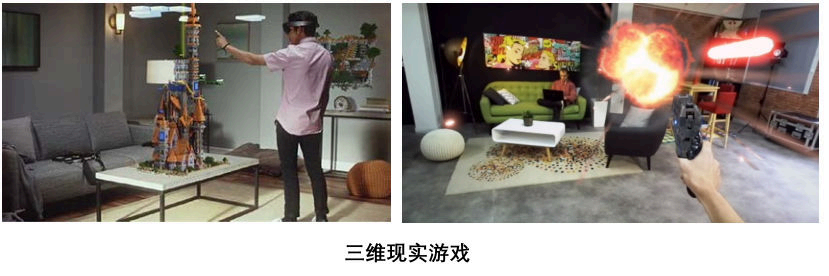

典型应用场景 |

需“边做边看”的场景:工业维修、AR导航、零售试穿、实时数据可视化 |

需“脱离现实”的场景:安全培训(如高空/核辐射模拟)、VR游戏、心理治疗、虚拟会议 |

AR的本质是 “现实的补充”:它不改变现实,只在现实基础上增加“用户看不到的信息”,核心是“辅助用户在现实中更好地做事”。例如,工程师维修设备时,AR在真实机器上叠加内部结构,帮助用户“看懂现实”。

VR的本质是“现实的替代”:它用虚拟场景完全替代真实环境,核心是“让用户在虚拟中体验现实中做不到的事”。例如,消防员在VR中模拟火灾现场,无需真实冒险即可完成培训。

(三)AR呈现形式

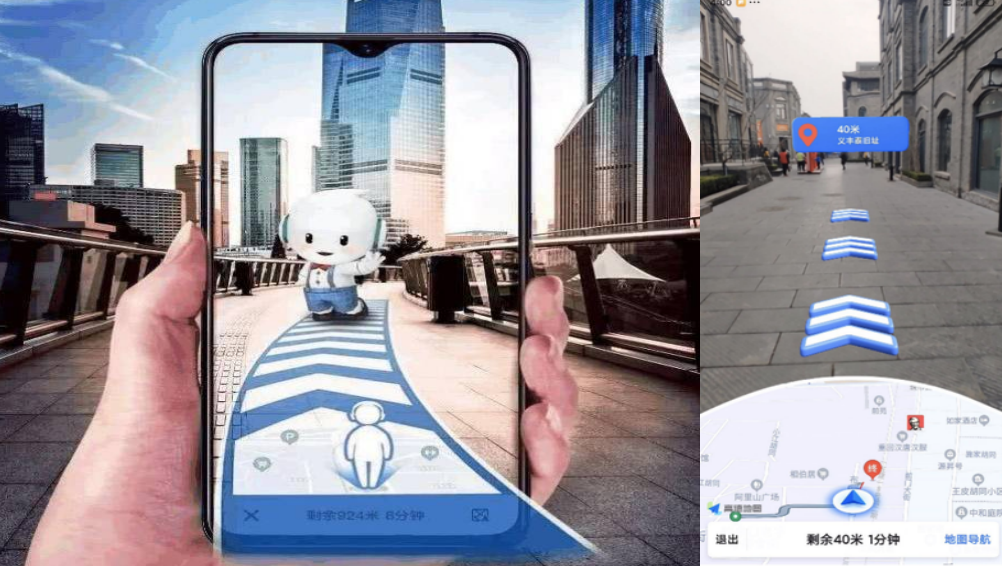

1、手持式(hand-held)

即用手机或任何移动终端的摄像头获取现实世界的图像,并在移动终端的现实世界图片、视频中叠加虚拟信息。当前基于手机端的AR游戏、大量的AR卡均是采取这种形式。手持式的呈现方式由于门槛低,大量简单的AR呈现可以采取这种方式,手持式采取显示原理与下文中的“视频式”相同。

手机AR

2.空间展示(Spatial)

只要是通过非手持、非头戴的AR展示,我们在此都归类为Spatial,包括用显示器展示AR、演唱会、商业展示、博物馆、游乐园等通过AR技术进行公共的虚拟形象的展示,或以其他屏幕呈现增强现实信息。

空间AR mapping(同台邓丽君虚拟演唱会)

3.可穿戴式(head-attached)

可穿戴式可以细分为视频式和光学式。

(1)视频式(Video see-through,VST)

VST-AR(Video See-Through Augmented Reality,视频透视增强现实)是一种通过摄像头实时捕捉现实场景,并将虚拟信息叠加在数字化视频流上的增强现实技术。用户通过头显或显示屏看到的并非直接的现实世界,而是经过处理的「现实+虚拟」融合画面,其核心是用数字化手段实现虚实信息的深度整合。

技术原理与实现路径:

通过头显内置的摄像头(单目/双目/深度摄像头)实时拍摄用户视角的环境,生成动态视频流。计算机图形引擎(如 Unity、Unreal)生成虚拟内容(如3D模型、文本标注),并通过算法将其与视频流中的现实场景精准对齐。这依赖于 SLAM(同步定位与地图构建)技术,实时追踪用户位置和环境特征,确保虚拟物体「固定」在现实空间的正确位置。处理后的虚实融合画面通过头显屏幕显示给用户。例如,医疗培训中,用户会看到虚拟的人体器官叠加在现实的解剖模型上。

苹果MR头显

(2)光学式(optical see-through,OST):

OST-AR(Optical See-Through Augmented Reality,光学透视增强现实)是一种通过光学元件将虚拟信息直接叠加在用户真实视野中的增强现实技术。用户通过半透明镜片或光波导等光学模组,既能直接观察现实环境,又能看到计算机生成的虚拟内容,实现虚实融合的自然视觉体验。其核心在于保留现实世界的直接感知,同时以无延迟的方式叠加数字信息,被视为未来AR眼镜的终极技术路线。

技术原理与核心机制:

OST-AR的实现依赖于精密的光学设计和实时空间定位技术:光学透视成像。通过半透明镜片或光波导模组,将虚拟图像的光线与现实世界的光线合并。如光波导技术通过微纳结构引导光线,实现轻薄化设计;空间锚定与追踪。借助SLAM(同步定位与地图构建)技术,实时追踪用户位置和环境特征,确保虚拟物体固定在现实空间的正确位置;低延迟与高响应。由于无需摄像头采集和视频处理环节,OST-AR的显示延迟显著低于VST-AR。

微软AR头盔与Meta智能AR眼镜

OST-AR与VST-AR(视频透视)核心技术特性对比:

|

对比维度 |

VST-AR(视频透视) |

OST-AR(光学透视) |

|

现实感知方式 |

通过摄像头间接观察现实场景(视频画面) |

通过半透明镜片直接观察现实场景 |

|

虚实遮挡控制 |

可精确实现虚拟物体遮挡现实物体(依赖Z-buffer技术) |

难以实现自然遮挡(虚拟物体常「穿透」现实) |

|

延迟问题 |

存在延迟(摄像头捕捉→处理→显示的时间差),需依赖高性能硬件优化 |

几乎无延迟(直接光学成像) |

|

适用场景 |

复杂交互需求(如虚拟物体与现实环境物理碰撞)、室内暗光环境 |

简单信息提示(如导航箭头)、室外强光场景 |

|

设备形态 |

通常较重(需集成摄像头、高性能处理器),如Meta Quest 3S、PICO 4 Ultra |

更轻便(依赖光学模组),如HoloLens 2、Magic Leap 2 |

OST-AR的核心价值在于以无中介的方式增强现实,其技术突破将推动AR从“辅助工具”向“空间计算平台”演进。随着Android XR生态的完善和硬件成本的下降,OST-AR 有望在2025年后进入大规模普及阶段,重塑人机交互的未来。

艾邦建立了AR/智能眼镜交流群,欢迎行业上下游企业入群共同交流探讨。

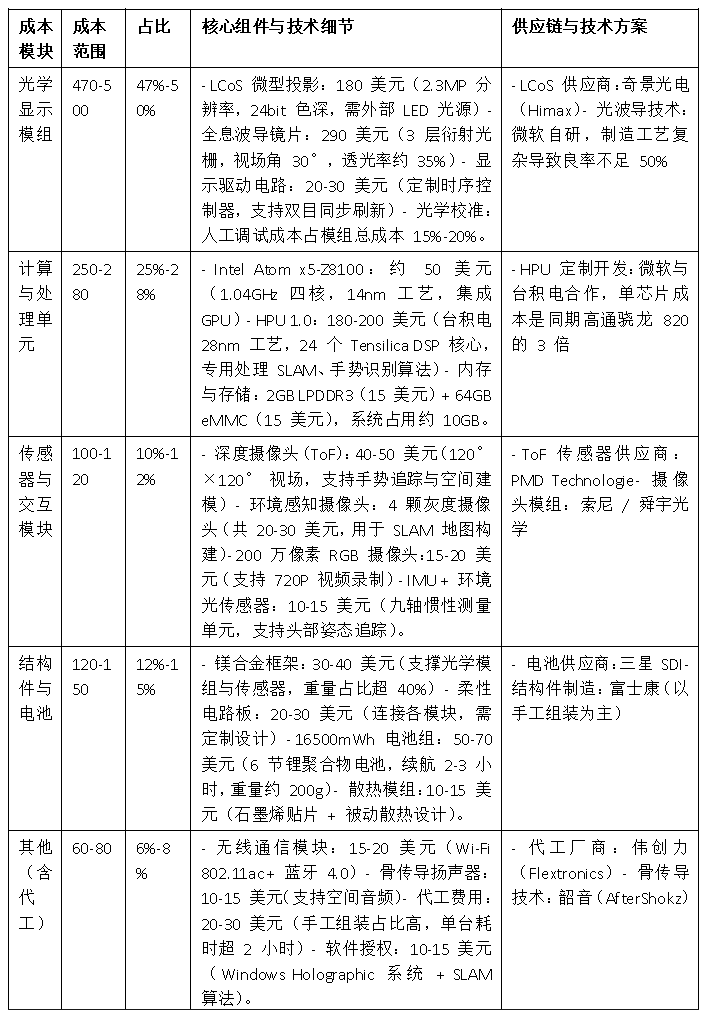

二、AR成本拆解

AR主要由操作系统、处理器、光学组件、摄像头和传感器、存储器几部分构成。不管AR设备的形态如何,光学环节对于AR眼镜尤为重要,对显示视野、分辨率、刷新率、延时、 眩晕、定位跟踪精度等都提出了较高的要求。以 Hololens为例,其主要硬件是全息处理模块、2个光导透明全息透镜、2个LCOS微型投影以及6个摄像头,其中光学组件(含透明全息透镜和高清光引擎)与处理器的成本达到 75%,是整机的核心。发展低成本、高性能、更加轻薄的光学组件是目前AR研究课题之一。

三、VR/AR重要性:从产业变革到全球竞争

(一)数字经济转型的“下一代入口”:重构人机交互底层逻辑

VR/AR是继PC、智能手机后的第三代计算平台核心载体,其重要性首先体现在对数字交互范式的颠覆:

1、打破空间与信息壁垒:AR通过 “虚实叠加” 让信息直接附着于现实场景(如工业设备维修时的实时参数标注),VR通过 “虚拟重构” 让用户突破物理限制(如远程进入虚拟工厂调试),两者共同推动 “空间计算” 落地,使数字经济从 “平面屏幕” 走向 “三维空间”。

2、激活数据价值:此前分析的HoloLens 1在工业场景中,通过传感器实时采集设备数据并以AR形式可视化,让 “沉默数据” 转化为可操作的决策依据;VR则通过虚拟仿真生成海量场景数据,反哺AI算法优化(如自动驾驶的虚拟路况训练)。

3、市场规模与增长潜力:据IDC预测,2025年全球XR(含VR/AR)市场规模将突破800 亿美元,其中工业、医疗等B端场景占比超60%,成为数字经济增长的核心引擎。

(二)产业升级的“效率革命工具”:降本增效与模式创新

VR/AR已从消费端娱乐向工业、医疗等实体经济领域深度渗透,其重要性体现在对产业链的全流程改造:

1、 工业领域:从 “经验依赖” 到 “标准化效率”

AR 的实时辅助价值:如波音787 线束装配中,AR 使错误率降低 50%、效率提升 30%(此前案例),本质是将资深工程师的隐性经验转化为可复用的虚拟指导,解决工业人才短缺问题;VR 的虚拟仿真价值:汽车厂商通过VR 模拟冲压模具故障,避免真实试错导致的百万级损失;核电行业用 VR 培训操作员,规避辐射风险的同时,培训周期缩短 60%。

2、医疗领域:从“风险试错”到“精准可控”

AR手术导航(如美敦力 StealthStation)将术前CT 数据叠加在患者身体上,使手术精度提升至毫米级;VR心理治疗通过虚拟场景暴露疗法,对焦虑症、PTSD的治愈率较传统方法提高30%,且成本降低40%。

3、制造业供应链:从“线下协同”到“远程联动”

疫情后,VR/AR推动“远程协作”常态化:某矿山机械企业通过5G+AR,让外国专家远程指导国内维修,单次成本从8万元降至1.5万元(此前案例),重构全球化供应链的协同模式。

(三)社会服务的“普惠创新载体”:覆盖教育、民生与公共安全

VR/AR通过“场景重构”让优质服务突破资源限制,其重要性体现在对社会公平与民生体验的提升:

1、教育领域:VR 还原古罗马战场、AR 拆解 3D 细胞模型,使偏远地区学生获得与一线城市同等的沉浸式教学资源,解决教育资源不均衡问题;

2、公共安全:消防部门用VR 模拟高层建筑火灾逃生,使群众逃生正确率提升 75%;地震灾区通过 AR 快速标注危房位置,辅助救援人员精准作业;

3、银发经济:VR 帮助独居老人 “虚拟探亲”,AR 眼镜为视障人群实时识别障碍物并语音提示,推动老龄化社会的服务升级。

(四)全球科技竞争的“战略制高点”:技术主权与生态主导

VR/AR的核心技术(如SLAM、光学显示、专用芯片)已成为各国科技竞争的关键领域,其重要性体现在对产业安全与标准话语权的争夺:

1、技术自主可控的必要性:HoloLens 1 的光波导技术依赖微软自研(此前成本拆解),而国内厂商通过自主研发,使国产光波导成本较进口降低 60%,避免核心环节被 “卡脖子”;

2、生态主导权的竞争:美国通过Meta Quest、微软 HoloLens构建XR生态,占据全球70%以上的高端市场;中国通过Pico、XREAL 在消费级AR眼镜领域突破,2024 年全球市占率达 25%,成为重要制衡力量;

3、政策层面的战略定位:美国将XR纳入“先进制造业领导力计划”,中国“十四五”规划明确提出“发展虚拟现实产业”,两者均将VR/AR 视为未来10年科技竞争的核心赛道。

(五)用户体验的“范式颠覆者”:从 “被动接收” 到 “主动交互”

VR/AR打破传统媒介的“单向传播”,其重要性体现在对用户行为与需求的重塑:

1、消费端:AR试穿(如优衣库虚拟试衣间)使线上购物退货率降低30%;VR游戏通过6DoF交互(如Meta Quest 手柄),让用户从“操控角色”变为“进入场景”,重构娱乐体验;

2、办公端:VR虚拟会议室(如Spatial)让远程参会者拥有“面对面”的空间感,较传统视频会议的沟通效率提升 50%,推动“混合办公”模式普及。

四、AR基本原理涉及关键的显示技术

(一)AR基本原理

通过摄像机采集真实世界图像,人可以通过语音和手势等对设备输入指令,计算机利用计算机视觉技术和人工智能技术实现对周围环境的理解,同时对交互进行识别。再经过虚拟图像渲染引擎处理,最后通过显示技术输出,以达到虚实融合的效果。

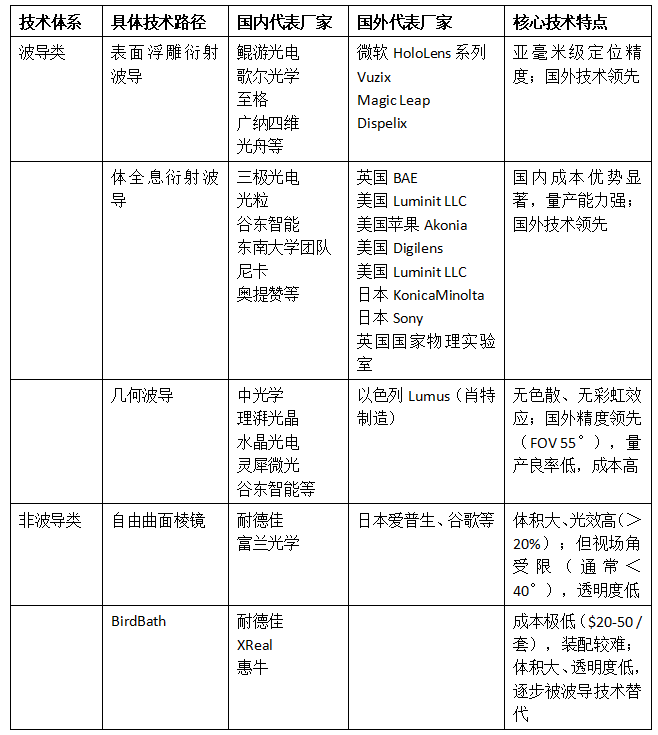

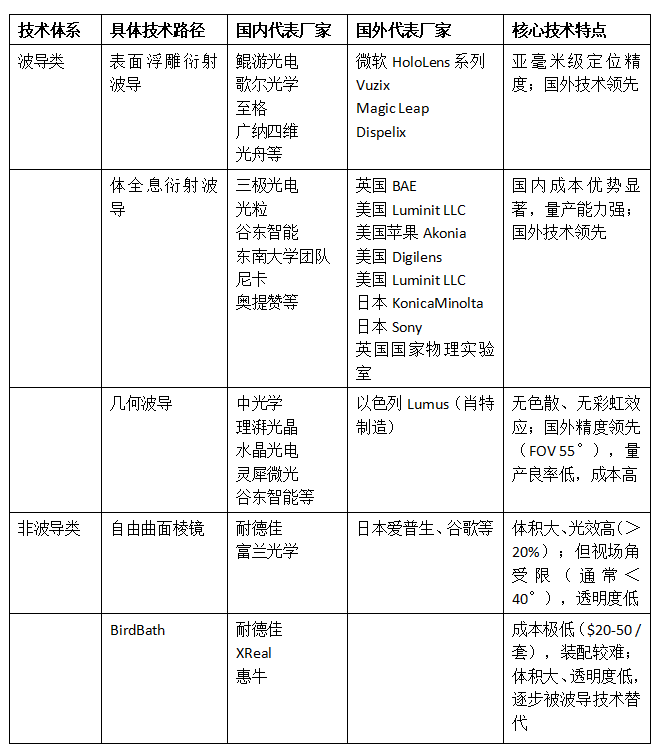

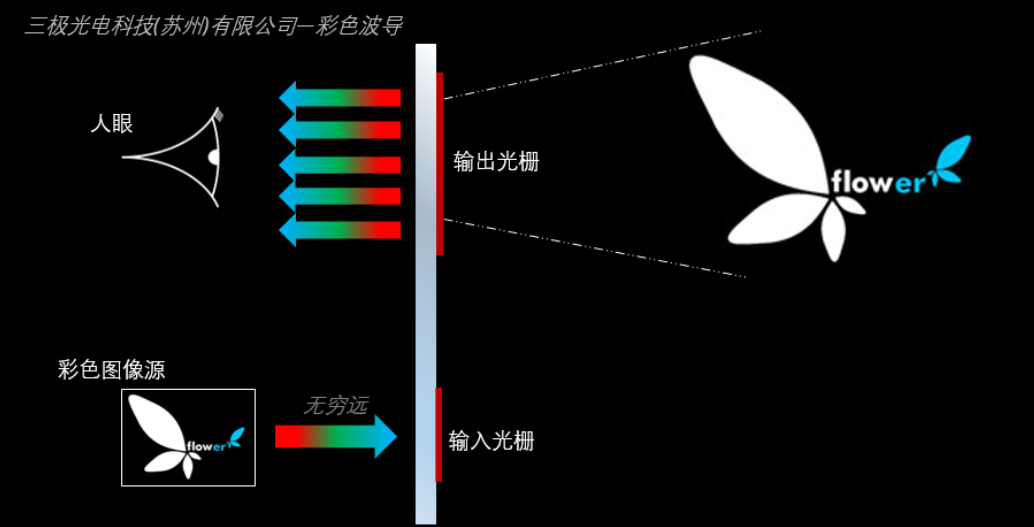

(二)AR涉及关键技术,以主流的OST-AR(光学透视增强现实)展开

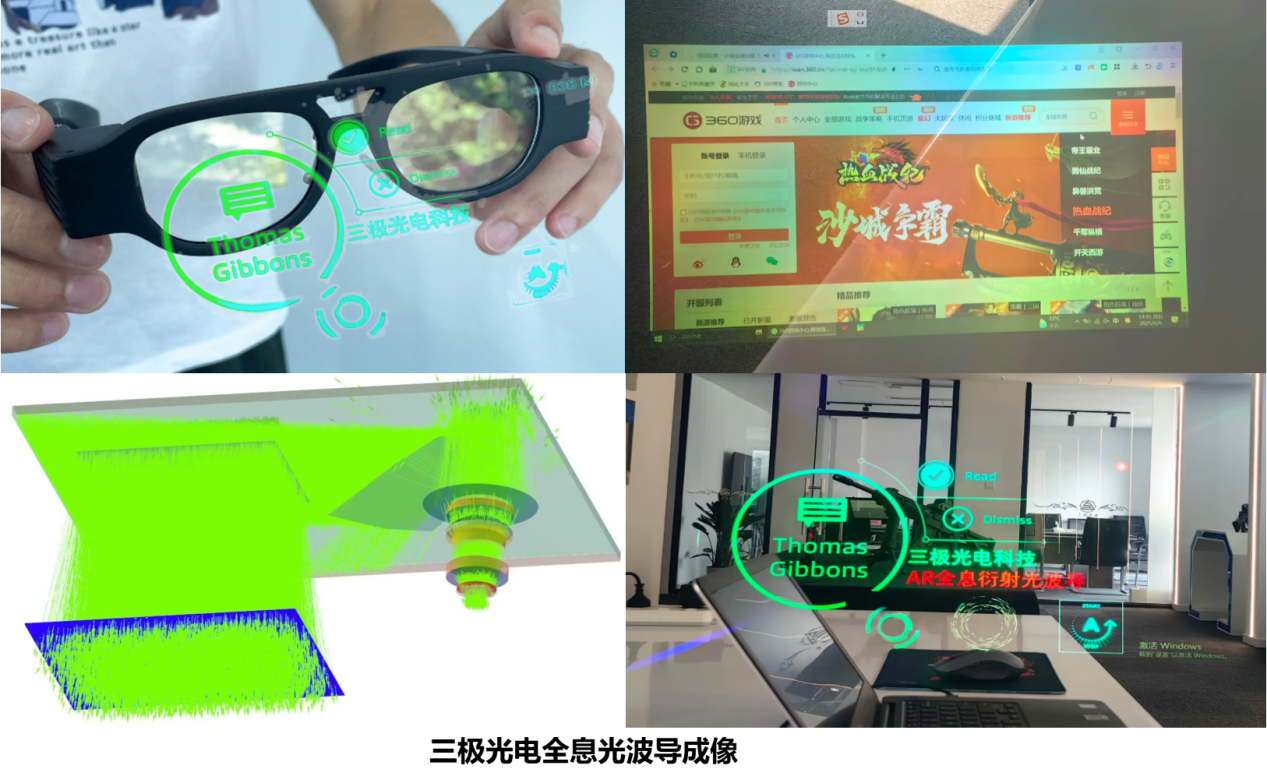

目前,AR光学技术在很大程度上限制了AR设备的接受程度和应用场景范围。国际主流企业已采用波导技术(微软,Meta、magic leap, BAE),但半透半反技术也占据较多份额,全息光波导光栅近年来陆续小批量产并转向中试线,国内以三极光电的开发比较靠前。以下为目前国内和国外 AR/MR主要光学厂家。

(一)光波导技术(OST-AR的“灵魂元件”)

核心作用:替代传统厚重光学镜片,实现虚拟图像的“轻薄化传导”,是消费级OST设备的必选方案,分两大技术路线:

1、衍射光波导:

原理:通过纳米级光栅(线宽50-200nm)的光衍射效应(如布拉格衍射),将微型投影的光线“分段引导”至人眼,支持全彩显示(需红/绿/蓝三通道光栅匹配)。

关键突破:HoloLens 2采用 “多层衍射光栅堆叠”,将视场角从初代30°提升至52°,透光率达85%;国产厂商(如三极光电)通过“全息体光栅” 技术,使光栅周期误差控制在±6nm内,良率提升至90%,成本较进口方案降低 70%。

2、几何光波导:

原理:通过微米级棱镜结构(台阶高度1-5μm)的折射 / 反射,将光线在波导片内全反射传播,仅在出射端通过微棱镜阵列 “转向” 人眼。

优势:无色散。

3、技术难点:

衍射光波导的全彩一致性要求高:红/绿/蓝光波长不同,需精准匹配光栅周期(如红光光栅周期600nm、蓝光450nm),否则出现“色彩偏移”;几何光波导难点主要体现在量产良率,如最近量产的META增强现实眼镜几何光波导的供应商光学巨头肖特,良率只能达到20-30%,这个良率作为工艺成熟的几何光学,良率的爬坡,挑战很大。

视场角与清晰度平衡:视场角越大,边缘光线畸变越明显,需通过“非球面光栅设计” 优化。

六、AR微型显示技术种类及优缺点解析

(一)LCoS(硅基液晶,Liquid Crystal on Silicon)

核心原理:在硅芯片表面覆盖液晶层,通过电路控制液晶分子偏转,反射外部LED光源(红/绿/蓝三色)形成图像,再经光波导传导至人眼,本质是“反射式成像”。

1、优点

对比度高。反射式结构可实现1000:1以上对比度(远超 LCD),但比mirco OLED与mirco LED要低很多,能清晰呈现虚拟零件的细节纹理;

像素尺寸小。最小像素可达5μm,支持高分辨率,适配 AR对“精细图像”的需求;

成本可控。成熟量产工艺(奇景光电、索尼均有量产线),中高端AR设备单模组成本约150-250,低于Micro LED。

2、缺点

功耗较高。依赖外部LED光源(占模组功耗60%),单模组功耗约1.5-2W,导致早期AR设备(如HoloLens 1)续航仅2-3小时;

体积偏大。需额外集成 LED 光源和反光镜,模组厚度约 3-5mm,难适配超轻薄消费级眼镜;

响应速度较慢。液晶分子偏转需 10-20ms,快速转头时易出现画面拖影(需搭配高刷新率驱动板缓解);

低温性能差。

3、典型应用

工业级AR头显(HoloLens 1、Magic Leap 2),侧重“高对比度+精细显示”的场景。

(二)Micro OLED(微型有机发光二极管)

核心原理:在硅基板上集成百万级有机发光二极管,无需外部光源(自发光),通过电路直接控制单个像素亮灭,图像经微透镜阵列优化后传入光波导。

1、优点

极致轻量化。自发光结构无需光源模组,单模组厚度可薄至1-2mm、重量<5g,适配消费级AR眼镜“太阳镜形态”;

低功耗。自发光特性减少能量损耗,单模组功耗约 0.5-1W(较LCoS降低50%),支持消费级设备4-6小时续航;

快响应+高刷新。像素响应时间<1ms,支持 120Hz 刷新率,彻底解决画面拖影问题,适配户外行走、头部快速转动场景;

高PPI。像素尺寸可小至3-6μm,PPI 轻松突破300(如索尼Micro OLED面板PPI达350),消除 “纱窗效应”。

2、缺点

亮度上限较低:主流 Micro OLED 亮度约 300-500 尼特,强光户外(如正午阳光)下虚拟图像易 “泛白”,需搭配抗反光涂层,难以适配主流AR光波导;

寿命衰减:有机材料长期使用会出现亮度衰减(约 3 万小时后亮度降为初始 80%),低于 LCoS 的 5 万小时寿命;

全彩一致性难控:红 / 绿 / 蓝像素发光效率差异大,批量生产时易出现 “色彩偏移”(需逐片校准,增加成本)。

典型应用:消费级 AR 眼镜(XREAL Air 2、小米 AR 眼镜、苹果 Vision Pro 外接 AR 模组),侧重 “轻量化 + 长续航” 的场景(如车载导航、日常信息显示)。

(三)Micro LED(微型发光二极管)

核心原理:将百万级微米级LED(尺5-20μm)阵列转移至硅基板,通过电路控制单个LED发光,本质是“无机自发光”,性能接近OLED但无有机材料缺陷。

1、优点

超高亮度。单LED亮度可达1000尼特以上,户外强光下虚拟图像仍清晰可见(如索尼Micro LED 模组亮度达 1200尼特),适配户外AR导航、建筑巡检场景;

超长寿命。无机材料无衰减问题,寿命超10万小时(是 Micro OLED 的3倍以上),适合工业级设备“7×24小时使用” 需求;

高可靠性。耐高温、抗冲击(-40℃至85℃正常工作),可用于矿山、油田等恶劣环境的 AR 设备;

高对比度。支持像素级“完全熄灭”,对比度达1000000:1,能呈现虚拟物体的“光影层次感”(如医疗AR中的器官血管阴影)。

2、缺点

巨量转移良率低。需将百万级Micro LED精准转移至基板(误差<1μm),目前良率仅 60%-70%,单模组成本超$500(是Micro OLED 的3倍);

功耗较高。高亮度模式下功耗约1.2-1.8W(高于Micro OLED),需搭配高效散热模组(如石墨烯贴片);

技术成熟度低。全彩 Micro LED 需要红/绿/蓝三色芯片精准匹配,目前仅少数厂商(索尼、三星、JBD)能小批量生产,未大规模普及。

(四)DLP(数字光处理,Digital Light Processing)

核心原理:通过百万级微镜阵列(DMD芯片)反射LED 光源,微镜偏转角度控制光线出射,形成黑白图像,再通过色轮实现全彩显示。

1、优点

成本低。DMD芯片量产成熟(德州仪器垄断市场),单模组成本约80-120(低于LCoS),适合低端AR设备;

高亮度。支持高功率LED光源,亮度可达600-800尼特,户外场景适配性优于 Micro OLED;

抗高温。无机微镜结构耐高温(<120℃正常工作),适合工业高温环境(如汽车焊接 AR 指导)。

2、缺点

体积大。需集成DMD芯片、色轮、LED光源,模组厚度约 5-8mm、重量>25g,难适配轻薄AR眼镜;

色彩过渡差。色轮旋转实现全彩(刷新率60Hz),快速移动时易出现 “彩虹纹”,影响视觉体验;

分辨率低。主流 DMD 芯片分辨率仅1280×720(PPI约 200),存在明显 “纱窗效应”,无法满足精细显示需求。

AR微型显示技术的竞争本质是 “场景需求与技术特性的匹配”:Micro OLED凭借轻量化、低功耗成为当前消费级主流;LCoS以高对比度占据工业中高端市场;Micro LED是未来终极方向,但需突破成本与良率瓶颈;DLP则在低端场景中发挥成本优势。随着技术迭代,未来将形成 “高中低端分层覆盖”的格局,进一步推动AR设备从“专业工具”向 “大众消费品”普及。

艾邦建立了AR/智能眼镜交流群,欢迎行业上下游企业入群共同交流探讨。

七、AR产业链与全息波导产业链简介

产业链长,在硬件方面,尚处于初级阶段,面临诸多技术瓶颈亟待克服:硬件、图像技术、数据等方面的技术缺陷使得AR进一步突破变得困难重重 ,难以进一步市场化,表面浮雕光栅波导和全息波导,在材料,设计,工艺等基础环节上,经过AR产业的努力,已经初步形成硬件产业链,但国外仍处于产业链上游,例如材料供应商Dupont、Polariod、Inphase、Aprilis、Liti Holographics、POLARIS RESEARCH GROUP,digilens、均很早发展,且涉足了显示领域。AR在软件平台方面,性价比和本地化服务欠缺;在产品应用推广方面,产品同质化、缺乏场景落地、主流生态参与度低等问题。

未来五年年均复合增长率将超过70%。基于IDC、TrendForce等机构2024-2025年最新报告,AR行业增长呈现 “全球加速、中国领跑、细分爆发”的特征:

(一)AR市场爆发领域:五大赛道的增长逻辑与实证

1、消费级AI 眼镜:千亿级个人终端市场崛起

核心数据:IDC 预测 2030 年全球 AI 眼镜市场规模达 3000 亿美元,2025 年中国市场出货量将暴增 107% 至 275 万台,登顶全球第一。其中带显示功能的智能眼镜增速最猛。

爆发驱动:技术降本。全息波导成本降至$10-30,配合 100mW 低功耗 LCoS 光机,终端价下探至 1500 元级,激活大众消费;场景渗透。从工具属性转向生活刚需—— 语言实时翻译,成为跨文化交流基础设施;“AR 看展 + 无感支付”,重构线下消费体验;生态协同。与智能手机、导航软件深度联动,高德眼镜导航、支付宝“看一下支付” 等功能形成使用闭环。

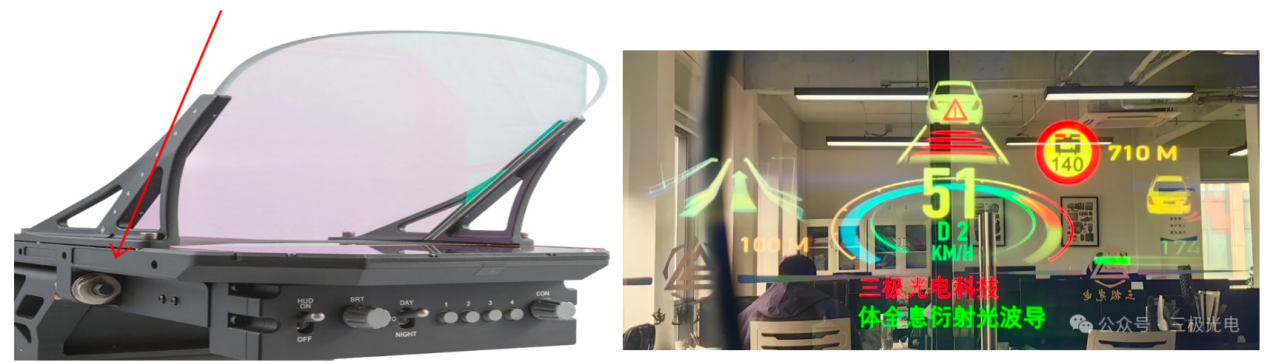

2、车载AR:智驾时代的 “第三空间” 入口

核心数据:2024 年 AR-HUD 前装标配量同比增长 5 倍达 35 万台,盖世汽车研究院预测 2030 年 HUD 渗透率将达 43.7%,其中 AR-HUD 占比超 27%。华为、奔驰等企业已实现从高端车型(S 级)到亲民车型(长安深蓝 S7)的全价格带覆盖。

爆发驱动:智驾刚需。AR-HUD 可将导航路线、障碍物预警等信息叠加至实景路面,配合 ToF 传感器(±0.1mm 精度)实现 “视觉融合驾驶”,降低驾驶员注意力分散风险;体验升级。侧窗交互、虚拟座舱等创新形态涌现,华为车BU 并入引望后加速车载光技术落地,2024 年相关营收增长 4 倍;政策推动。中国“智能网联汽车试点” 明确将 AR-HUD 纳入智能座舱评价体系,地方政府对车企技术改造补贴比例达 20%。

3、工业元宇宙与数字孪生:生产效率革命引擎

核心数据:航天科工等企业AR 维修设备采购量年增 60%,微软工业元宇宙解决方案已服务川崎重工等客户,通过 HoloLens 实现机器人制造全流程数字化管控。

爆发驱动:降本增效。AR +数字孪生技术使生产线调试周期缩短40%,安全事故率降低60%——钢铁企业通过虚拟工厂实时监控设备状态,提前预警故障风险;远程协同。疫情后“无接触生产”需求激增,微软Mesh for Teams平台支持工程师通过AR眼镜远程操作设备,跨地域协作效率提升30%;技术成熟。衍射波导(CAGR 35%)与ToF传感器的组合,实现虚拟维修指引与实体设备的亚毫米级对齐。

4、智慧零售与文旅:沉浸式消费重构体验

核心数据:全球虚拟试衣间市场规模2028年将达154.3 亿美元(2021-2028年CAGR 25.2%),快手可图虚拟试穿技术已实现“任意身材+动态展示”的商业化落地。

爆发驱动:网购痛点解决。AR虚拟试衣通过3D演算还原衣物纹理细节,消费者上传照片即可生成适配效果,降低退货率20%-30%;线下流量激活。Rokid 与淮海商业集团合作打造AR商圈,将历史文化内容转化为沉浸式景观,带动老字号客流增长50%;AI协同创新。虚拟人主播+ AR 试穿形成直播电商新范式,24小时不间断带货且转化率较传统模式提升15%。

5、医疗健康:精准化诊疗的“可视化”工具

核心进展:301医院已将AR手术导航用于骨科手术,通过全息波导实时叠加患者影像数据(CT/MRI)与手术视野,使操作精度提升至0.1mm级。

爆发驱动:临床刚需。AR眼镜解决传统腹腔镜手术 “二维视野局限” 问题,Magic Leap 3的全彩显示技术可清晰呈现血管与神经分布;政策支持。中国“十四五”医疗装备规划将AR诊疗设备列为重点发展方向,三甲医院采购补贴比例最高达30%;技术适配。Micro LED(1200尼特亮度)与长续航电池(8小时)的组合,满足长时间手术需求。

6、爆发领域的产业链协同特征

光学模组成为核心纽带:消费级AI眼镜、工业/医疗场景依赖全息光波导实现轻量化,保障精度,推动全息波导市场CAGR达55%-60%;

“AI+AR”深度融合:智能交互(语音/手势识别)与场景理解(SLAM算法)的结合,使AR设备从 “显示工具” 升级为“智能助手”,如翻译显示眼镜的实时语义理解依赖AI大模型支持;

八、AR全息波导应用前景与增长潜力

由于全息波导具有低成本,高性能,以及易量产和技术垄断性等特点,其受到军事,航天,工业等领域的强烈关注,具有极大的应用背景。

(一)战争态势感知

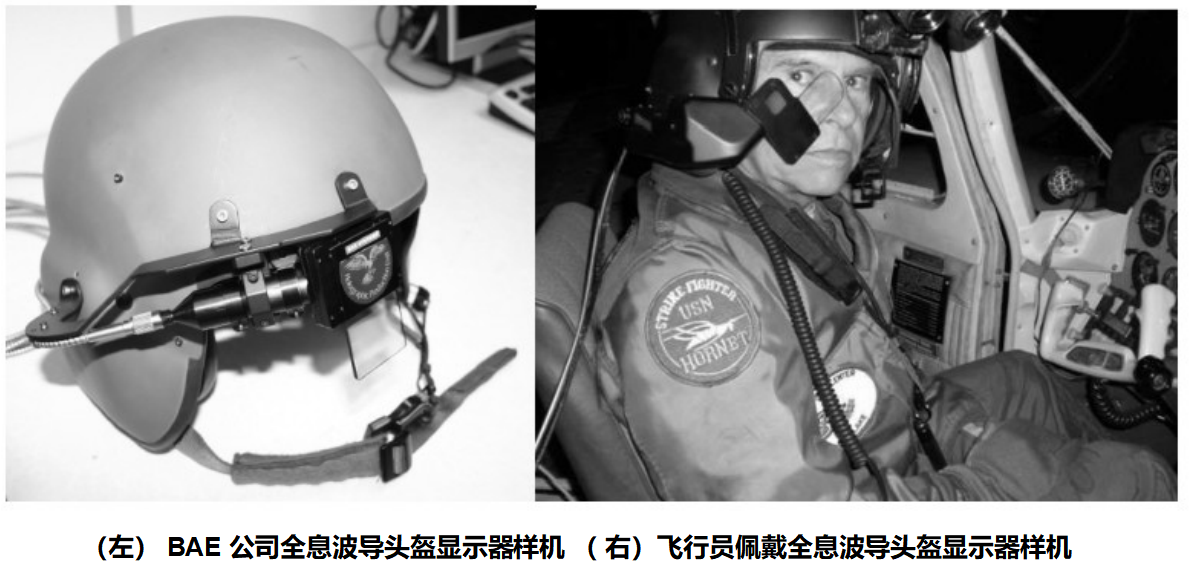

现代战争是信息战争,无论是空中的战机驾驶员还是地面的作战士兵,面对瞬息万变的战场形势,都需要即刻掌握最新的战场态势和情报信息。车辆、飞机驾驶员以及单兵作战时的命令传达、地形查看、战场观察、夜视系统显示以及车辆和飞机的瞄准系统等需要进行信息显示的,都可以采用头盔显示系统。经过海湾战争、伊拉克战争等多次现代局部战争,实战表明头盔显示器可以有效提升战机和单兵作战单元的综合作战能力。体全息波导显示系统则能够在飞行员眼前提供实时的飞控信息,或是在士兵眼前实时提供目标情报,同时不遮挡他们正常的外界视线,这些实时情报信息不仅可以使战士们获得战场主动,也可以保证他们的生命安全。

空中作战人员通过波导显示屏迅速了解自身当前装备情况、敌方或友方距离,高度和有效载荷等有效信息,用于近距离空中支援。

C4ISTAR:将命令、控制,通信等信息投射到作战人员 HMD,并叠加到真实环境,实施远距离、大范围、协同攻防作战

集成作战武器传感器信息、导航信息、协同作战人员位置装备信息。

体全息近眼波导显示系统在军事应用方面的实例

(二)工业辅助生产/维修

工业化发展至今已经进入了人机协作的时代,操作员能否正确地操控精密机械、维修员能否有效地检修机器成为工业生产的关键。在大型设备的生产和质量控制中,利用具有瞄准线的人机工程装置代替扭头观察来查看产品。由于工作者可以采用正确的姿势,改善了操作,减轻了疲劳。另外,也可以使工作者集中精力进行当前工作,增加了操作的安全性。

(三)CAD/CAM操作

头盔显示在这个领域的应用可以使操作者真实查看数据,例如局部数据清单、工程图纸、产品规格等。波音飞机公司在波音飞机的设计中,研制出了一个名为“先进计算机图形交互应用系统”的虚拟环境。采用头盔显示系统后的设计方案与实际飞机相比,偏差小于千分之一。机翼和机身的结合一次成功,缩短了数千小时的设计工作量。

(四)辅助医疗

在脑外科、显微外科手术以及远程诊断和远程手术中,采用波导显示作为医生助手,将手术部位的显微显示并结合空间导航技术,可以精确对病变部位进行定位。该技术可以减轻医生的工作强度, 同时也可以提高手术的成功率。

(五)游戏娱乐产业

娱乐是大众生活中不可或缺的因素之一,在“轻、小、快”的科技发展趋势下,体全息波导眼镜可以让工作疲惫的人们随时随地看一场电影,或者和当今流行的体感游戏相结合,帮助使用者利用空闲时间放松心情、减轻疲劳。

(六)移动导航

对于正在高速飞行或驾驶的驾驶员来说,任何一个低头检视或操作的动作都有可能引发严重问题,造成不可估量的生命和财产损失。体全息波导既可以当作遮阳镜,又可以将车辆的仪表盘信息投影到眼前,并提供飞行或者驾驶信息、导航信号等信息,避免了驾驶人员的低头操作,提高驾驶的便捷性,减轻司机的疲劳感,为安全驾驶提供保障。

九、AR前瞻核心光学器件全息光波导国内外发展现状与对比

全息波导头盔显示器是AR头盔显示器(Head Mounted Display,HMD)的一种,其发展历程经历了漫长的时期.早在20世纪初,用于单兵作战的头盔瞄准具(Head Mounted Sight,HMS)为头盔显示器的产生和发展奠定了基础。第二次世界大战以后,20世纪50年代,伴随着飞机综合性能的提升,平视显示器(Head Up Display,HUD)最早的出现在美国海军A-5舰载机上,它将重要的飞行相关资讯投射在飞行员座舱前端的一片玻璃上面并与瞄准系统集成。飞行员不用低头就可以查看飞行数据,并通过与外界景象的融合进行瞄准、锁定、攻击等战术动作,不仅降低了驾驶员的疲劳感,而且缩短了驾驶员的反应时间。

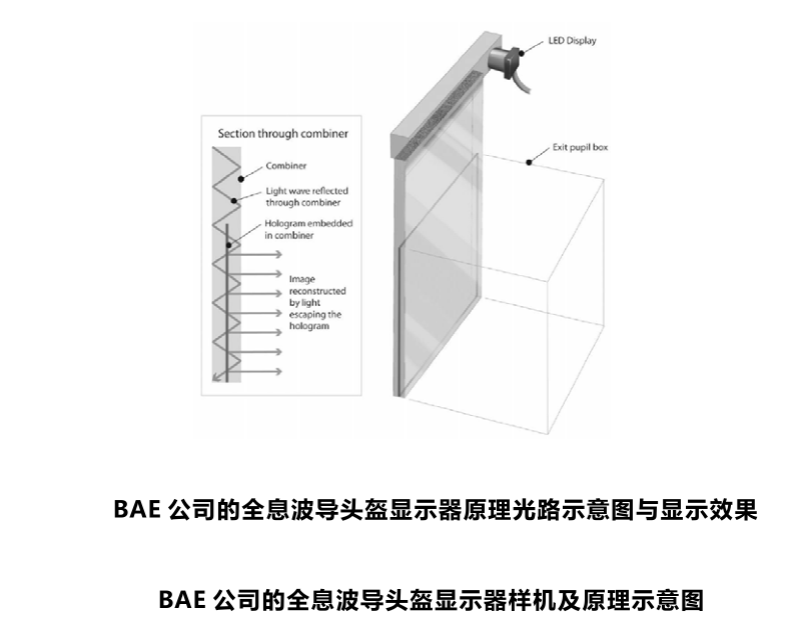

然而,平视显示器有一个致命的缺点:飞行员只有在眼瞳箱范围内进行所有查看与操作,这大大影响了瞄准、锁定的自由度与灵便性。针对这个问题,美国最先研制了直升机飞行员佩戴的头盔瞄准具,从而不仅满足了武装直升机对火力控制需要,而且也提升了贴地飞行时对地面目标的快速瞄准攻击能力。而后又将显示器集成于头盔,瞄准线可以随头盔转动,实现了显示信息与外界环境的同步,可以有效地提高战斗机的作战性能和导弹快速截击目标的能力。直到20世纪60年代末,美国ARPA信息处理办公室主任Ivan Sutheriand 设计制造出了世界上第一个头盔显示器—达摩克利斯之剑,开启了头盔显示技术发展的大门。到了20世纪80年代,为了满足战争的迫切需要,头盔显示技术开始受到各国军方的重视从而进入快速发展阶段。继美国军方和NASA政府部门投入大量科研经费进行深入研究开发工作,前苏联、英国、法国、德国等国也先后投入大量的人员和资金,研究出一代又一代的头盔显示器。经过30多年的发展,头盔显示器的发展已经取得了巨大进步,并在诸多领域扮演着重要角色,并随着衍射光学元件的产生并发展成熟,具有重量轻、体积小、设计简单等诸多优势的头盔显示器逐渐成为军事和民用领域的热点研究内容。全息波导利用全息光栅的衍射原理,光线经前置准直光路后,由于全息光学元件的衍射作用,入射光被耦合进入玻璃内部,并在其中发生全反射,使其在玻璃基底中形成波导进行传播,当遇到另一块光栅后,由于光栅的衍射,光线从波导出射,最终进入人的眼睛。这样人可以透过玻璃观察到远处的景物,又可以同时观察由波导传输形成的图像,二者不相互影响,实现全视透的平板波导显示技术。

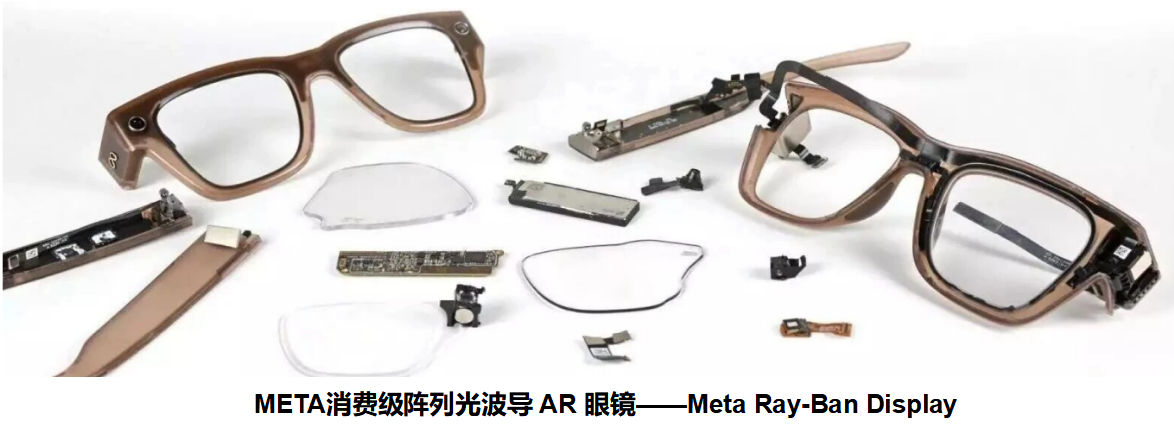

LUMUS公司一直致力于光波导头盔显示器的研制,其半反半透式几何光波导为其成功的产品,2025年9月份成功批量应用于消费级AR眼镜——Meta Ray-Ban Display。

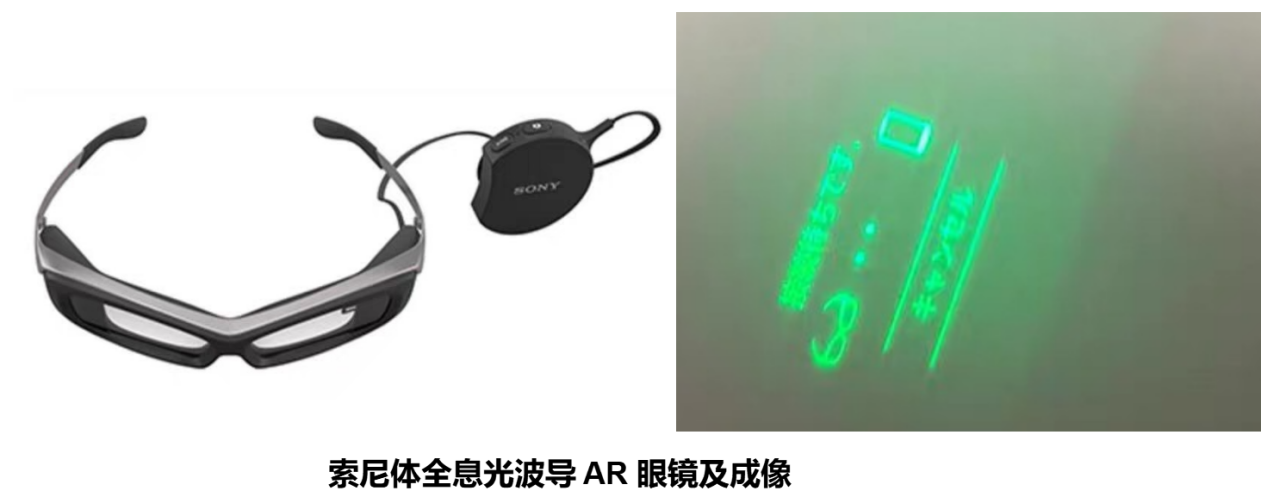

索尼公司在2008年研制一款全息波导头戴式显示器,但是其颜色串扰较为严重,具有彩虹效应。

BAE公司也研制了一款基于单全息光栅的头盔显示器,采用体全息衍射光栅,实现大的出瞳箱,该款头盔已经应用于单兵作战。

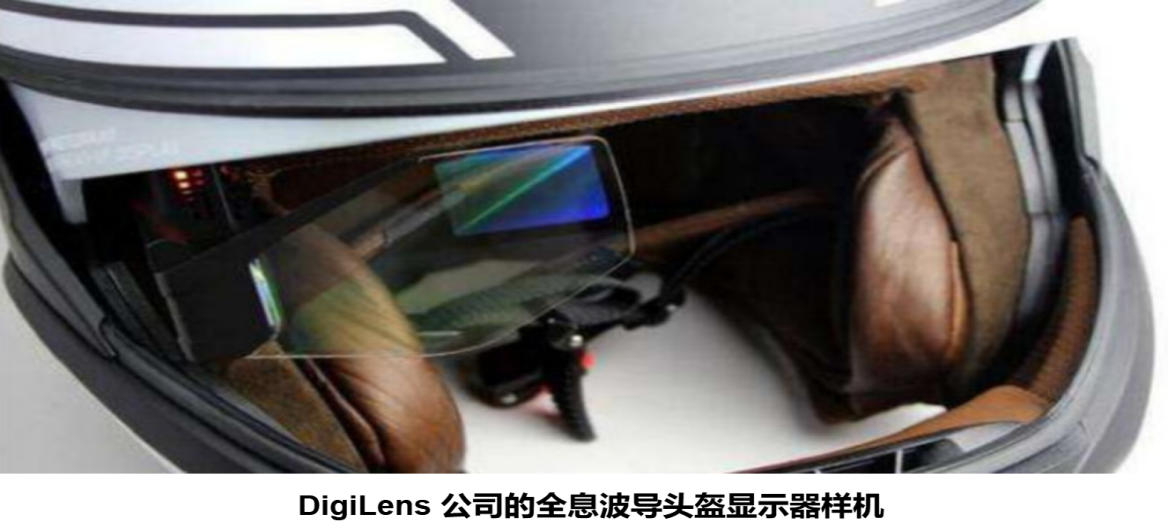

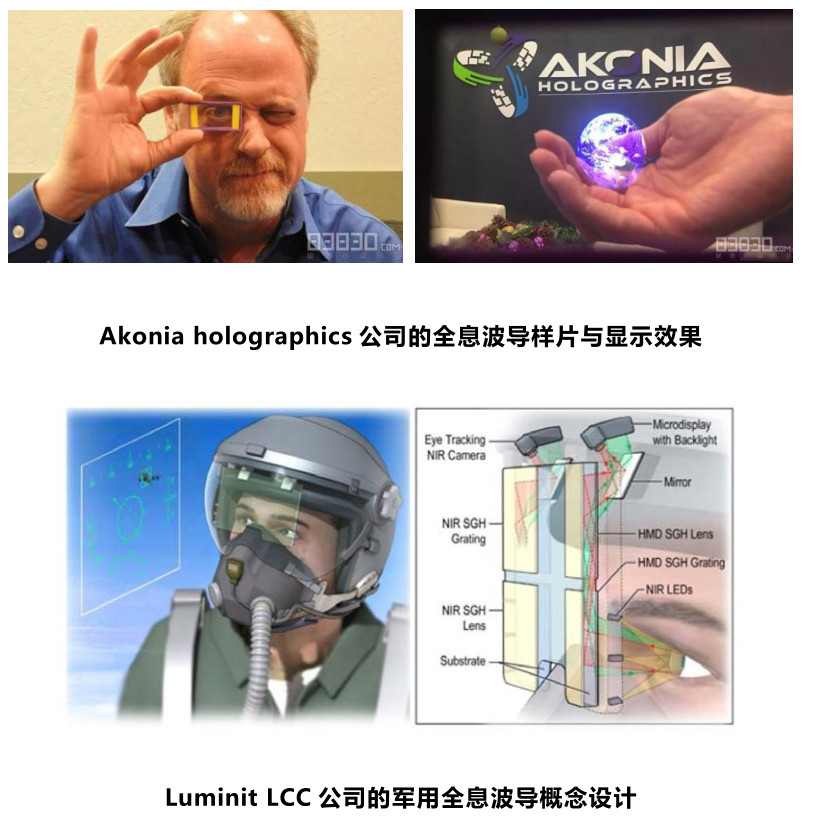

此外,国外Digilens, Akonia holographics以及Luminit LLC等带有国防性质的公司目前均在大力发展军用全息波导。其中Akonia2018年被苹果公司收购,表明苹果公司正在研发下一代全息波导产品。

经过产业、学术界的共同努力,AR技术已从早期试点进入规模化应用阶段,其价值不仅体现在效率提升与成本降低,更在于通过知识沉淀、流程标准化、资源优化,重塑制造业的核心竞争力。在全球数字经济竞争中,AR这一关键的 “战略制高点”,直接关系到国家未来的产业竞争力和数字安全。随着硬件成本下降与技术生态完善,AR将成为工业4.0时代的基础设施。AR也必将渗透到产业链与生活的各个环节,通过“降本、增效、创新体验”重塑产业价值,在国计民生体现巨大价值,甚至改变人民的生活工作模式。