在虚拟现实(VR)和增强现实(AR)为我们打开新世界大门之后,混合现实(MR)正悄然成为下一代人机交互的核心。然而,MR并非简单的技术迭代,其内核是一场从 “平面交互” 到 “空间计算” 的范式革命。

这场革命的核心挑战,是如何让设备像人类一样理解并适应所处的三维环境。而攻克这一挑战的钥匙,正是SLAM(即时定位与地图构建)技术。

01

为什么说MR相对于 VR与AR提出了更高的技术门槛?

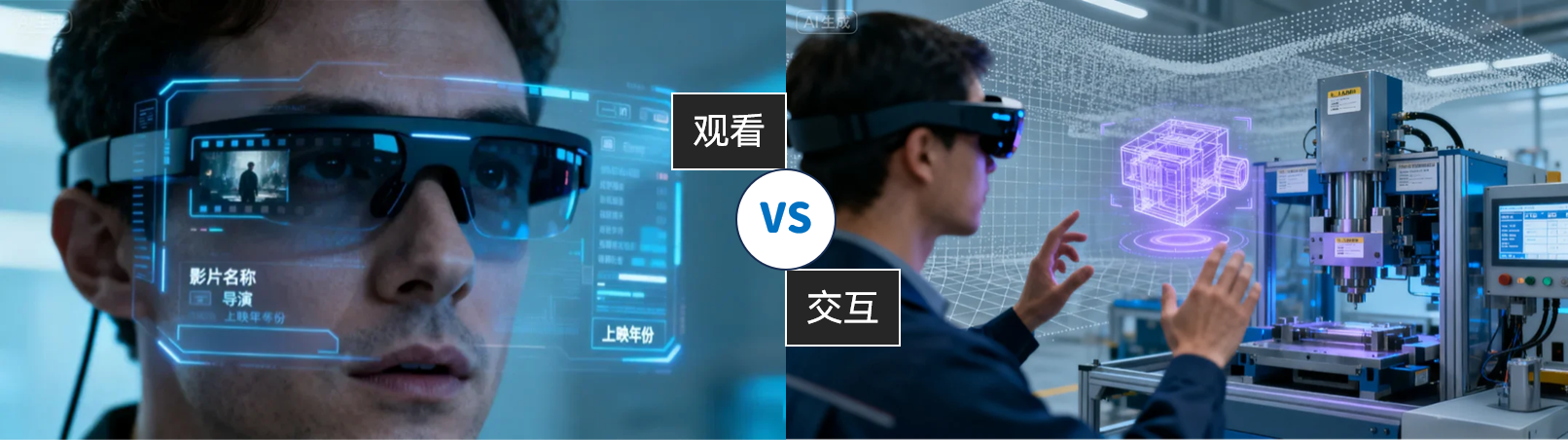

如果说VR/AR设备是让我们“观看”虚拟内容的窗口,那么搭载SLAM的MR设备则是让我们“融入”数字世界的桥梁。这种根本性的差异,对技术提出了前所未有的要求:

-

环境重构能力:需实时构建厘米级精度的环境三维地图,而非简单叠加图层。 -

自我感知能力:需在复杂动态环境中持续进行毫秒级高精度自我定位。 -

虚实融合能力:需确保虚拟物体与物理世界在光影、遮挡、几何关系上自然融合。 -

多人协同能力:需支持多用户在同一物理空间中的共享体验。

这一切,都离不开SLAM技术这一“空间认知引擎”。它通过融合摄像头、IMU、深度传感器等多维数据,为MR设备提供了视觉、位姿和地图三大核心能力,使其从“便携显示器”进化成为“空间计算机”。

02

SLAM:不仅是“定位建图”,更是MR的“视觉大脑”

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)顾名思义,是指设备在未知环境中同时完成自我定位和地图构建的能力。它就像是MR设备的“智慧之眼”与“空间记忆”,通过多传感器(视觉、IMU、深度相机等)融合,实现对环境的实时感知与理解。

SLAM在MR中的三大核心能力:

1. 高精度空间感知与地图构建

SLAM算法通过对环境特征点的提取、匹配与优化,逐步构建出高精度的三维地图。这使得虚拟物体可以被“锚定”在真实世界中,即使设备移动或视角变化,虚拟内容也不会“漂移”或“脱落”。

2. 实时位姿估计与动态响应

SLAM系统能够在毫秒级别内完成帧间匹配与运动估计,确保用户在移动过程中仍能保持流畅的虚实融合体验。尤其是在复杂光照、动态障碍物等挑战场景中,SLAM的鲁棒性直接决定了MR设备的可用性。

3. 多模态传感器融合与自适应优化

优秀的SLAM系统不依赖于单一传感器,而是结合视觉、惯性、深度等多源数据,在不同环境中自动选择最优感知策略。例如在弱光环境下增强IMU权重,在纹理丰富场景中优先使用视觉数据,从而提升系统整体的适应能力。

03

SLAM是实现真正“虚实融合”的基石

没有SLAM的MR设备,就像是没有GPS的智能手机,只能提供有限的、脱离环境的虚拟体验。而具备SLAM能力的MR设备,则可以实现:

-

虚拟物体与真实环境的物理交互(如虚拟球在真实桌面上弹跳); -

持久化虚拟内容放置(用户下次进入同一空间仍能看到之前放置的虚拟模型); -

多人协同MR体验(多台设备共享同一空间地图,实现协同设计、远程指导等); -

高精度导航与操作指引(在工业巡检、手术导航等场景中提供精确引导)。

04

技术落地:诠视科技以自研SLAM推动MR真正可用

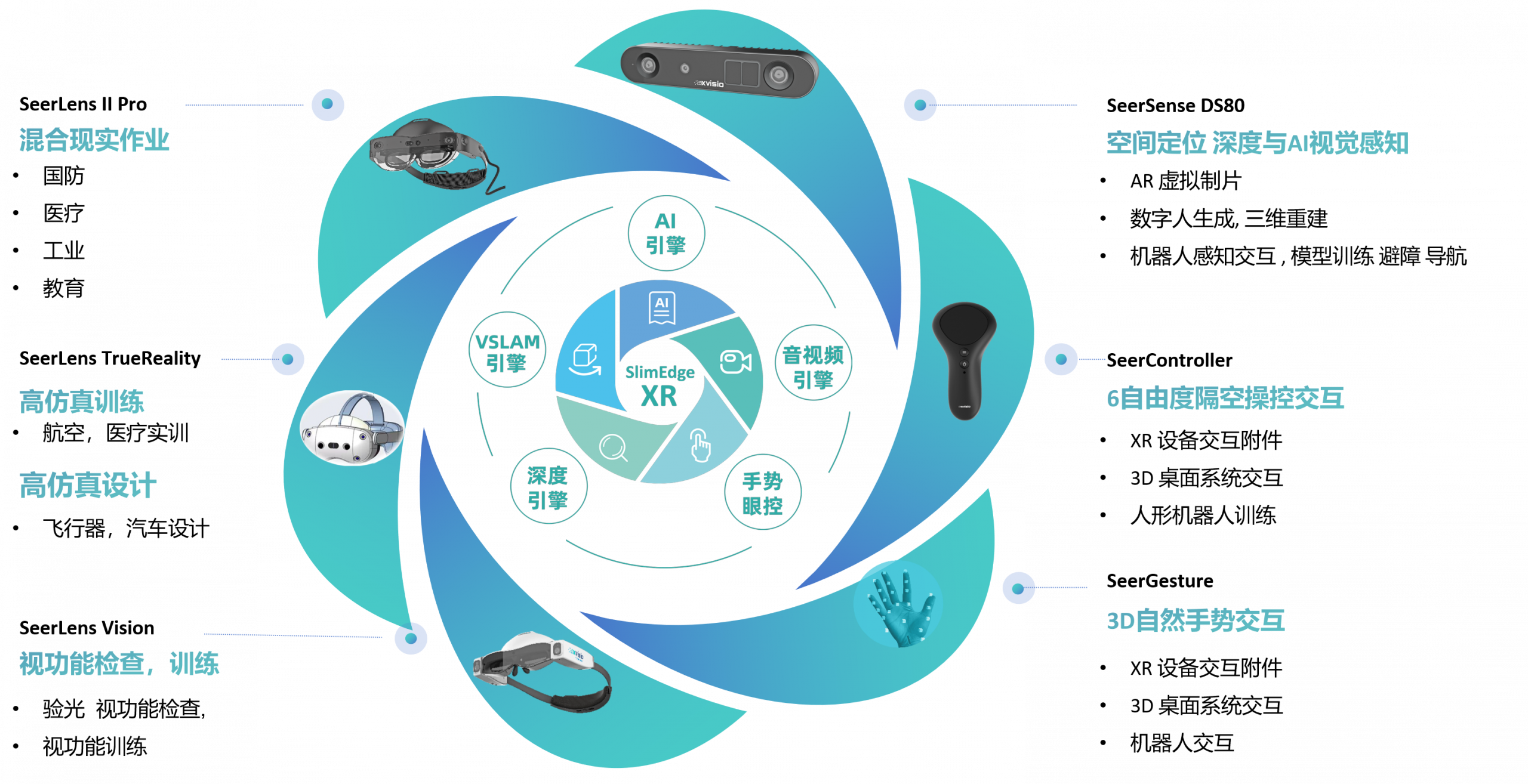

正如前沿研究所述,SLAM技术是决定MR设备体验上限的核心。诠视科技作为国内少数具备SLAM算法全栈自研能力的MR企业,其技术方案充分体现了SLAM的三大核心优势,并以此推动MR技术在工业场景中的真正可用:

-

虚拟内容叠加精度:诠视的SLAM系统实现了毫米级的空间定位与地图构建能力(实验室环境4m*4m),确保了虚拟信息与物理环境的精准融合与稳定锚定,从根本上避免了虚拟物体的“漂移”或“抖动”,使得数字化工作指令、设备参数等关键信息能够被可靠地叠加在真实设备之上。

-

实时环境感知与适应性:通过多传感器深度融合与高效的帧间处理算法,系统能够在用户移动过程中实时感知并理解环境变化,即使在光照多变、存在动态干扰的复杂工业场景中,也能持续提供高精度的位姿估计,保障用户体验的流畅与可靠。

-

多用户支持与协同交互:诠视的SLAM技术支持多设备在同一空间内的协同定位与地图共享,为远程专家指导、多人协同设计等先进应用场景提供了坚实的技术基础,使得MR从“单人工具”迈向“群体生产力工具”成为可能。

这些技术优势使得诠视科技的SLAM方案不再只是一个定位建图工具,更成为一套支持复杂场景、多人协同、高精度交互的高可靠性空间计算平台。其推出的B50RE Pro MR眼镜,正是这一技术能力在工业与商业场景中的集大成者。

B50RE Pro如何体现SLAM技术的价值?

- 卓越的显示效果与环境适应性:

采用高对比度Si-OLED显示屏,单眼分辨率达1920×1080,最高亮度3000尼特,画面细腻、色彩真实,有效抵御户外强光干扰,确保在复杂光照条件下仍能清晰阅读虚拟信息。大视场角(47°±2° Diagonal)配合高于15%的透光率,在保证沉浸感的同时兼顾对环境的前向视觉,特别适合户外作业、工业巡检及实时操作指导等场景。

- 自然、安全的交互体验:

设备集成高精度眼动追踪与虹膜识别模块,既实现了注视点交互、菜单选择等直观操作,又为设备访问与数据安全提供了生物识别保障。同时,支持双手26个关节点的三维手势识别,用户可通过自然手势进行操控,无需额外硬件,大幅提升操作效率与沉浸感。

- 强劲的感知与计算能力:

四目SLAM低延迟高精度定位追踪、1300万像素RGB相机及9轴IMU,可实现1000Hz高频、毫米级精度的Inside-Out六自由度追踪,无需依赖外部基站。配备ToF深度传感器,有效感知0.2–4米范围内的环境三维结构,为虚实融合提供坚实基础。本地集成AI处理引擎,支持基于Open VINO框架的模型推理,用户可自主开发并部署定制化AI功能。

- 轻量化、低功耗与广泛兼容性:

整机重量低于397克,采用低功耗设计(峰值<5W),有效保障长时间使用的舒适性与续航表现。通过USB Type-C一线连接,支持DP视频传输、数据通信与供电,可即插即用兼容5G手机、笔记本电脑、工作站等多种终端,极大降低了部署门槛。同时提供基于Unity的完整SDK,支持SLAM、平面检测、地图锚定等开发功能,助力用户快速构建MR应用。

05

结语:SLAM决定MR天花板,算法决定企业竞争力

SLAM不仅仅是一项技术,更是MR设备的“大脑”和“眼睛”,直接决定了MR能否从“可演示”走向“可实用”。诠视科技通过多年在SLAM算法上的深耕,不仅实现了B50RE产品在精度、稳定性和适用性上的突破,更为中国MR行业提供了自主可控、可定制、可部署的SLAM解决方案。

未来,随着智能制造、数字孪生、元宇宙等场景的不断落地,SLAM驱动的MR技术将不再只是“炫技”,而是成为提升生产效率、重构人机交互的关键基础设施。而只有掌握核心算法的企业,才能在这场混合现实的变革中走得更远。